13 de agosto de 2022

El retorno de los padres fue el destierro de los hijos

Un día, ya creciditos, nos tocó a los hijos e hijas de exiliados contar nuestra vida y nuestra historia, y no supimos cómo despegarnos de la historia de nuestros padres. Nos pasaron la mochila con todas las piedras adentro.

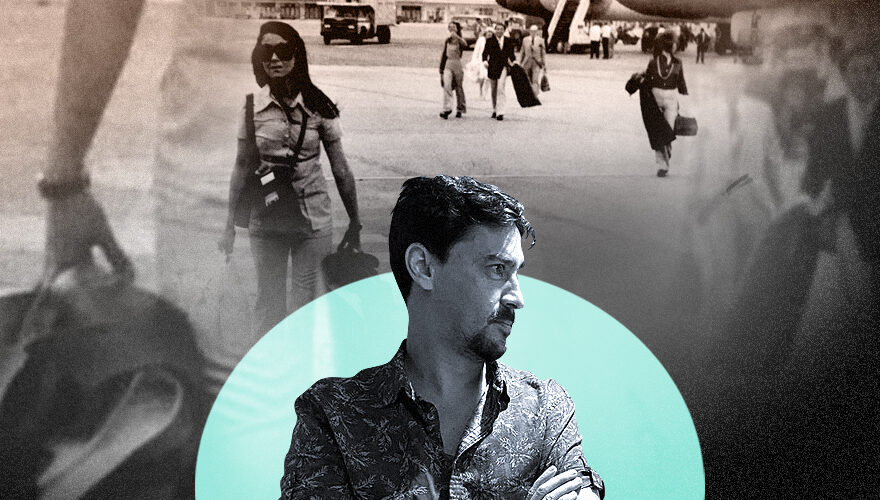

Mi madre, chilena, era una joven periodista que trabajaba al lado de Salvador Allende durante sus años de gobierno. Un día, después del golpe, se encontró en un calabozo, a la noche la soltaron de milagro y al día siguiente estaba en el aeropuerto saliendo hacia Buenos Aires.

Esa tarde de septiembre en que caminaba por el asfalto del Arturo Merino en dirección al avión que la sacaría del país, cuenta ella, avanzaba en estado de shock. No entendía lo que estaba pasando, no podía procesar la gravedad de la situación, pero avanzaba estoica hacia el avión. En un momento, en la mitad del eterno trayecto se le ocurrió la pésima idea de mirar hacia atrás y vio la imagen que la perseguiría durante toda su vida: la de su madre llorando. En ese momento mi madre se convirtió en estatua de sal. La vida se puede reinventar en cualquier parte, pero lo que quedó lejos, quedó lejos. La distancia formará parte de la vida de todo aquel que un día se fue. El exilio es una cárcel eterna. Es un castigo infinito. De la partida no hay retorno. Hay cosas parecidas, hay regresos parciales, hay algunos encuentros, pero retorno nunca. Tras el más mínimo distanciamiento, el punto cero desaparece.

La distancia formará parte de la vida de todo aquel que un día se fue. El exilio es una cárcel eterna. Es un castigo infinito. De la partida no hay retorno. Hay cosas parecidas, hay regresos parciales, hay algunos encuentros, pero retorno nunca».

Yo nací en Buenos Aires y a los tres meses de vida salimos todos escapando de ahí, por tierra a Paraguay. Asunción no funcionó. Antes de cumplir un año ya estaba en México. Viví ahí mi vida, no toda, sino lo que hasta ese momento parecía toda. Toda la infancia, sin duda. Una infancia particular que un día perdió su inocencia. Tras doce años en México, una tarde cualquiera, mis padres me contaron, así, de sopetón, que en unos meses nos iríamos a vivir a Chile. “Volvemos”, decían todos, y no era así. Nosotros no volvíamos, nosotros nos íbamos. Ahora parece obvio pero antes era impensable. Yo no conocía Chile y ya era mi país. Era un país heredado con la carga revolucionaria de lo que nuestros padres quisieron conseguir, antes de ser estatuas de sal. Mi madre nunca quedó paralizada, logró vivir, energética y vital toda su vida, pero los cuentos que nos contaban, eran de sal.

Yo no conocía Chile y sin embargo, era mi tierra prometida. Había vivido en México cada día de mi vida y yo sentía que mi lugar estaba en otra parte. Todo una locura. Un juego de herencias mal gestionadas. Pensábamos que éramos chilenos hasta que pisamos Chile y nos llamaron mexicanos. Toda una vida pensando una cosa y bastó un instante, una palabra, una burla, para pensar la contraria. El castillo se desarma, así, de repente. El referente que sirvió de sostén desaparece y el lazo que nos unía con la esperanza se desintegra. Y un día, ya no hay hogar. El arraigo se construía en la mente, no en la tierra. El arraigo, ése que existía sólo en la posibilidad de volver, dejaba de tener a donde ir. La cadena del ancla se parte al medio. El desarraigo no nace al irse, nace al volver.

El día que llegué a Chile todo era gris. En la escuela nos pidieron una composición de la patria y me reprobaron porque la hice sobre México. Ahí entré en la primera etapa de la transformación, la del sincretismo, como los indígenas que imaginaban a sus dioses bajo la cruz católica. La segunda etapa fue la desorientación absoluta, y a mí me tocó en plena adolescencia, por lo que fue una confusión múltiple. Y peor aun, en ese Chile cruel, patria de la talla, tierra de ese humor tan hiriente y tan cobarde. De Chile me fui apenas pude, a los 19 años y comencé la tercera etapa, esa donde el desarraigo no es una carencia sino una virtud, esa donde tener una patria no es una bendición sino un lastre.

Pensábamos que éramos chilenos hasta que pisamos Chile y nos llamaron mexicanos. Toda una vida pensando una cosa y bastó un instante, una palabra, una burla, para pensar la contraria. El castillo se desarma, así, de repente. El referente que sirvió de sostén desaparece y el lazo que nos unía con la esperanza se desintegra. Y un día, ya no hay hogar».

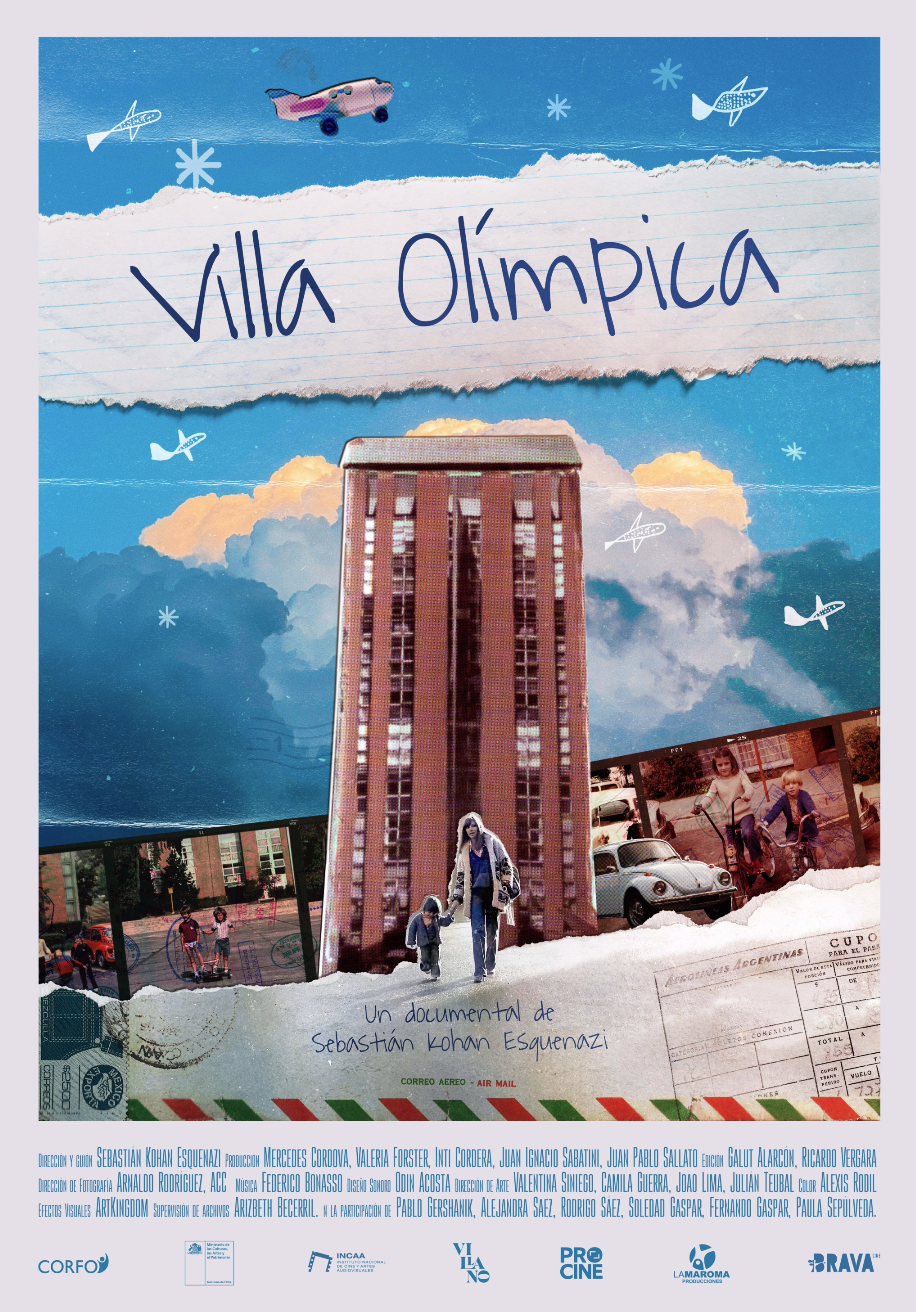

Villa Olímpica es un condominio habitacional en la Ciudad de México donde vivimos miles de sudamericanos exiliados. Un espacio donde tuvo lugar, quizás, la comunidad más grande de exiliados latinoamericanos del mundo. Sin embargo, la película no trata exclusivamente sobre ese condominio habitacional que nos dio cobijo en lo que parecía intemperie, no trata únicamente sobre esa pequeña América Latina en plena Ciudad de México, no trata solamente sobre esa infancia comunitaria y esa familia no sanguínea que nos permitió respirar y quizás, ser libres. Trata sobre la posibilidad de ser nosotros mismos y no nuestros padres.

Cuando llegamos al Cono Sur, ya sea a Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Brasil, nos convertimos todos en pequeños desterrados que sufrimos en silencio. Las fanfarrias de la democracia sonaban muy fuerte como para poder escuchar el sollozo de un niño de 12 años. Era obvio que tarde o temprano nos íbamos a acostumbrar a nuestro nuevo país. Era evidente también que nos íbamos a chilenizar o argentinizar, o lo que fuera, porque así nomás es la vida. Y resultaba entonces que la multiculturalidad en la que habíamos crecido iba a desaparecer. Terminado el exilio comenzaban los sujetos nacionales. Todo lo que habíamos aprendido afuera se iba desaprendiendo adentro. ¿A quién le importa la diversidad de culturas cuando hay democracia? Y entonces éramos extranjeros en nuestros propios países. Pero nuestros países no aceptaban a los extranjeros, así que llegaba el momento de mimetizarse.

Y no sólo nos mimetizamos con el ambiente, sino también con el pasado. Un día, ya creciditos, nos tocó a los hijos e hijas de exiliados contar nuestra vida y nuestra historia, y no supimos cómo despegarnos de la historia de nuestros padres. Nos pasaron la mochila con todas las piedras adentro y a nosotros nos costaba abrir la mochila, agarrar las piedras y tirarlas a la mierda, porque nuestro respeto por ellos y ellas era inmenso, y no podíamos cuestionar su historia porque eran nuestros héroes. Y en medio del respeto, nos convertimos en ellos, levantamos el puño, cantamos sus canciones y nos devoró la solemnidad. La generación de los hijos se había convertido, treinta años después, en estatuas de sal. Paralizados por el peso de los ideales, nos olvidamos de nosotros mismos. Y en ese tránsito hacia el pasado fuimos injustos, no sólo con nosotros, sino con nuestros padres y madres. Injustos porque ellos, los que no murieron, los que lograron exiliarse, nos dieron a nosotros una vida libre de clandestinidad, persecución y tortura. Y a nosotros nos dio vergüenza aceptarlo y nos tornamos dramáticos. Nos convertimos en dramáticos hijos del drama. Porque la izquierda siempre se torna dramática. Y nos cuesta salirnos de la competencia absurda de quién ha sufrido más. Los niños y niñas no movíamos la aguja de los medidores de dolor. En estos contextos la política suele ser más importante que las personas.

Hoy en día, el mundo se llena la boca con la izquierda y la derecha, con grandes consignas y grandes ideales, casi nadie habla de ese gran fantasma que habita el mundo entero, ese que vive con cada uno de los inmigrantes que andan por ahí, dando vuelta, obligados a mimetizarse por un sistema patriótico invencible: el desarraigo.

Las izquierdas han canonizado a la patria, al sistema de estadio nación, a las fronteras, a los falsos mitos originarios y han fortalecido a las nacionalidades como legítimas formas de pertenencia. Y nosotros, los hijos de exiliados, hemos tendido a nombrarnos siempre y cada vez como exiliados y nunca como inmigrantes y nos hemos despegado de una discusión que nos pertenece.

*Sebastián Kohan es director, productor y guionista. Su último trabajo es el documental «Villa Olímpica».

«Villa Olímpica» se presentará en dos fechas presenciales de Sanfic, el 15 de agosto a las 22:00 en el Cinemark del Portal Ñuñoa; y el 16 de agosto a las 18:30 en la sala Ceina del Centro Arte Alameda. Además, el film contará con una sala online, la que estará habilitada por 24 horas a partir de las 23:00 del lunes 15 de agosto y cuyos tickets pueden adquirirse en www.sanfic.com/

No hay comentarios:

Publicar un comentario