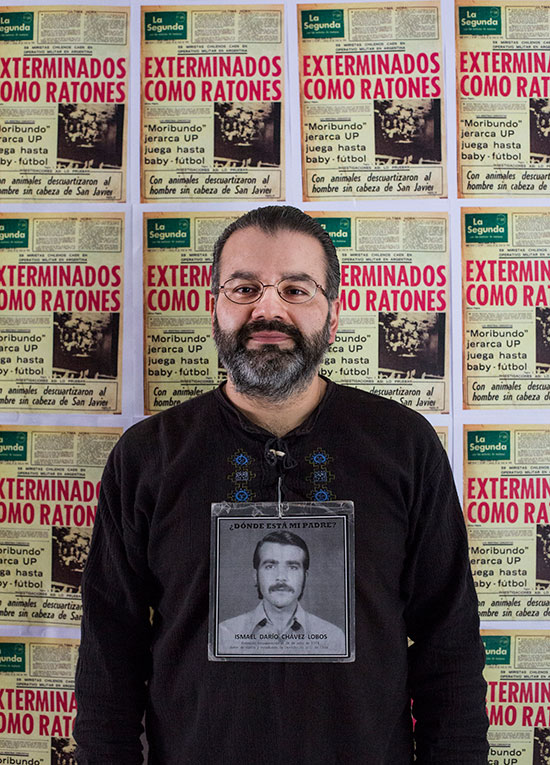

El 11 de septiembre del año 2013, 40 años después del golpe militar, Juan Carlos Chávez interpuso la primera querella criminal contra Agustín Edwards como autor intelectual del delito de homicidio, en favor de los 119 muertos en la Operación Colombo, entre ellos su padre. Esta es la historia de su larga búsqueda y la sensación de liberación que tuvo después de sentar en el banquillo al magnate de la prensa chilena. “Me sentí más liberado y que en cierta forma hacía justicia por mi viejo y por todos aquellos que no se pudieron defender en su momento”, cuenta.

Poco antes de la medianoche, golpearon a la puerta de la casa. “¿A quién busca?”, preguntó Mónica Pilquil a un hombre alto y de voz amable que le pidió hablar con Juan Carlos. Pese a que no era el nombre original de su esposo, sino la chapa con la que lo identificaban en el MIR, accedió a buscarlo sin entrar en detalles.

Si bien era extraño que un desconocido se presentara a esa hora en la casa, pensó que podía tratarse de un compañero que desconocía la identidad original de Ismael. Una estrategia habitual en el trabajo clandestino de aquellos años que no le causó mayores sospechas. “Debe tratarse de algo importante”, pensó.

Esa misma tarde Ismael Chávez había presentado a su hijo recién nacido a sus alumnos de expresión corporal en el Duoc. Estaba tan orgulloso que pidió a Mónica que lo llevara y luego regresaron juntos a su hogar. Cuando descansaba con el niño en una habitación sintió el llamado de su esposa. Al llegar a la puerta escuchó un leve forcejeo.

Tres hombres habían ingresado a la fuerza al domicilio y se identificaron como agentes del Estado. Afuera los esperaba un vehículo con el motor encendido. Recién ahí entendieron que se trataba de una operación de la DINA para capturar a militantes de izquierda delatados por compañeros torturados, que en jerga de la época se conocía como “poroteo”.

Antes de marcharse, sin que se percataran los visitantes, Chávez le entregó a Mónica un puñado de boletos de micros donde se escribían los puntos de encuentro durante la resistencia para que se deshiciera de ellos. Los agentes le dijeron a la familia que se trataba de algo rutinario y que regresaría en un par de horas. Mónica se subió a una escalera y observó desde el techo como su marido era escoltado por tres personas. Llevaba un poncho negro y transmitía una extraña sensación de calma. Ismael Chávez Lobos tenía 22 años y un hijo de menos de un mes de vida. El 26 de julio del año 1974 fue el último día que su familia lo vio con vida.

FALSO ENFRENTAMIENTO

El 22 de julio de 1975, casi un año después de su desaparición, la familia de Ismael Chávez se enteró a través de la prensa que había muerto en un enfrentamiento entre extremistas ocurrido en Argentina, conocido como Operación Colombo. La lista de 119 fallecidos, publicada por la revista argentina LEA y el diario brasileño O’Día, fue replicada en Chile por El Mercurio, La Tercera y el vespertino La Segunda. Este último, en un alarde de impudicia, tituló en primera plana: “Exterminados como ratones”.

La noticia rápidamente fue desmentida por agencias internacionales y el montaje periodístico quedó en evidencia. En el campamento de concentración de Melinka, en Puchuncaví, 95 presos iniciaron una huelga de hambre denunciando que algunos compañeros asesinados habían estado hacía pocos días en el lugar. A tanto llegó el revuelo internacional que Sergio Diez, entonces embajador de Chile ante la ONU, tuvo que acudir a la Asamblea General de Naciones Unidas a dar explicaciones. Allí, con el desparpajo de los cómplices, aseguró que los asesinados ni siquiera tenían existencia legal.

Mónica, con su hijo en brazos, recorrió todos los centros de detención donde estaban recluidos los presos políticos, especialmente Cuatro Álamos y el Estadio Nacional. En ninguno de esos lugares recibió alguna pista sobre el paradero de Ismael Chávez. Su marido, a quien conoció cuando tenía 18 años en una marcha en el centro de Santiago, pertenecía al frente de estudiantes universitarios que dependía del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

Chávez había estudiado teatro en la Universidad de Chile y el mismo año de su desaparición se matriculó en la escuela de Derecho de la misma casa de estudios. Soñaba con ser diplomático de carrera y estaba convencido de que la intervención militar no se prolongaría por mucho tiempo.

Mientras, se dedicaba a labores de propaganda, confeccionando en mimeógrafo El Rebelde, una revista clandestina elaborada por el MIR donde escribía artículos y Mónica le ayudaba con las ilustraciones. Ambos, además, trabajaban en distintas poblaciones del sector poniente de Santiago. Juan Carlos, como conocían a Ismael, se dedicaba a realizar teatro comunitario en cuanto centro cultural se levantó en aquellos años. Buscaba concientizar a los pobladores a través de su oficio. Siempre decía que hacer teatro, era hacer política.

Mónica quedó embarazada en su último año de secundaria. Pese a que la gente del MIR no era partidaria de que sus miembros se casaran, entendiendo la grave crisis política que atravesaba el país, la pareja decidió contraer matrimonio. Lo hicieron el 1 de febrero del año 1974. Cinco meses más tarde nació Juan Carlos, bautizado así en honor a la “chapa” política de su padre, desaparecido pocos días después de su nacimiento. En 1977, después de varios allanamientos a la casa de Mónica, esta decide exiliarse en Holanda junto a su pequeño hijo.

EXILIO

EXILIO

Juan Carlos Chávez tenía apenas tres años cuando llegó a Ámsterdam. En Holanda comenzaron a vivir con una tía. Mónica empezó a trabajar en un comité internacional de refugiados, ligado al partido radical, y luego en servicios de solidaridad a otros países latinoamericanos que estaban en guerra, como Nicaragua y El Salvador.

El constante activismo político de su madre, despertó tempranamente las inquietudes políticas de Juan Carlos. La casa siempre estaba rodeada de dirigentes de diversos países y escuchaba lo que pasaba en otras partes del mundo. “Yo era súper chico y hacía análisis políticos, sabía harto de historia, sobre la vida del Che Guevara y le conversaba a la gente que llegaba a la casa. Ellos quedaban impactados. Era algo inconsciente”, recuerda Juan Carlos.

Pese a que su entorno era eminentemente político, él nunca se sintió como un exiliado. Iba a una escuela normal, hablaba perfectamente el idioma y su madre acababa de recibir un subsidio de vivienda por parte del gobierno holandés. Como todo niño de su edad comenzó a preguntar por qué su padre no lo iba a buscar al colegio. “A los cinco años supe que estaba desaparecido. Mi madre nunca me inventó nada. Siempre trató de explicarlo y como estábamos metidos en el tema político se me hizo más fácil”.

Juan Carlos piensa que esa resiliencia, en el fondo fue una estrategia emocional para transformar el dolor en un tema político, ideológico, de lucha. Un proceso que con los años, admite, le provocó algunos trastornos sicológicos. “Uno puede disfrazar ciertas cosas como heroísmo, pero tarde o temprano las cosas comienzan a afectarte. Es un fenómeno inconsciente que uno utiliza como una barrera de protección”, analiza hoy.

Encontrar un espacio en el mundo, definir su identidad, fue un trabajo largo y también doloroso. Una búsqueda que comenzó cuando visitó por primera vez Chile cuando tenía 10 años. Su madre, que tenía una relación formal con un ciudadano holandés con los que tuvo dos hijos, terminó de estudiar trabajo social y pidió hacer su práctica en Chile en la Vicaría de la Solidaridad.

El reencuentro con Chile coincidió con las emblemáticas jornadas de protestas en contra de la dictadura. Era el año 1984 y Juan Carlos tenía 10 años. Recuerda haber estado en la Villa Francia con dos de sus tías, arrancando de los pacos por unos estrechos pasajes de la población, en una protesta luego de la muerte de los hermanos Vergara. “Comencé a correr en la misma dirección que lo hacía la gente, había una tremenda balacera, y de repente me meten a una casa. Lo más gracioso es que estaba tirado en el piso y unos metros más allá, en el antejardín, estaba una de mis tías. La solidaridad era increíble”, recuerda.

De vuelta en Holanda, cuando le preguntaban qué le había gustado de Chile, respondía que lo más llamativo habían sido las protestas. Cinco años más tarde regresaría definitivamente al país.

LA BÚSQUEDA

La familia había crecido durante el exilio. A Mónica y Juan Carlos, se sumaron Vincent, la pareja de su madre, y dos hermanos más. Todos arribaron al país en febrero del año 89. El regreso de Juan Carlos al país coincidió con el proceso de transición que recién comenzaba en Chile.

Ese mismo año ingresó a estudiar al Liceo Juan Bosco y comenzó a involucrarse en el movimiento estudiantil secundario. “Me tocaron las protestas por el pasaje del metro, empecé a vincularme con integrantes del centro de alumnos, algunos chicos del MIR, y con gente del Liceo de Aplicación, pero no milité en ningún partido”, recuerda.

Su llegada al país concidió con una búsqueda que tenía pendiente: saber por otras personas quién había sido su padre. Visitó a varios presos políticos en la cárcel pública. Uno de ellos le comentó que era un tipo extrovertido, de voz imponente, que siempre vestía de poncho y lo acompañaba una mujer baja de piel blanca (su madre). El rompecabezas comenzaba a armarse.

Juan Carlos reconoce que, pese a la ausencia de su progenitor, siempre tuvo una dialéctica particular con él. Cuando era pequeño lo veía como un héroe sin fallas. Lo sentía cercano pero a la vez muy distante. Cuando se portaba mal no faltaba quien le recordaba que en esas circunstancias su padre no se habría comportado así. “En un momento -reconoce- comencé a peinarme como mi papá, a vestirme como él. No sé cómo explicarlo, como que no tenía una identidad propia”.

Durante un encuentro en Villa Grimaldi, Juan Carlos escuchó el testimonio de un sobreviviente que había venido a declarar en una causa que llevaba el juez Juan Guzmán Tapia por la Operación Colombo. Ahí se percató que la fecha en que estuvo detenido el prisionero y su padre eran coincidentes. Se acercó, le mostró la foto de Ismael y le preguntó si lo conocía. También le comentó como andaba vestido su padre al momento de su desaparición.

Pocos días después el hombre lo llama por teléfono y le contó una historia ocurrida en Londres 38. Le aseguró que uno de los detenidos, en una salida a “porotear”, se arrancó con la venda puesta y fue atropellado por un vehículo. Los agentes lo devolvieron al centro de detención y lo dejaron tirado en el piso. Estaba perdiendo sangre y hacía mucho frío. De pronto escuchóu na voz y observó entre la venda cuando un hombre se acercó al herido y le entregó una prenda a nombre de un tal Juan Carlos. La ropa era un poncho negro. El mismo que su padre usaba cuando fueron a buscarlo a su hogar. Por fin, después de años de búsqueda, la familia encontraba una pista a la cual aferrarse.

LA SANACIÓN

En el año 90 murió en un accidente automovilístico Vincent, la pareja de su madre, que trabajaba como fotógrafo para agencias extranjeras. La ausencia del verdadero padre le impidió asimilar que tenía otro a su lado, que había marcado su vida de manera importante. Su deceso desató una crisis en Juan Carlos. “Me dí cuenta que tuve alguien importante y que no lo valoricé. Él se portó muy bien conmigo y me entregó muchos valores de tolerancia que aún conservo”.

Huérfano por segunda vez, Juan Carlos cayó en una fuerte depresión. Estudió periodismo, teatro, cine y derecho. No pudo terminar ninguna carrera. “Empezaba con entusiasmo, pero después se me quitaban las ganas. Eso me empezó a afectar en las relaciones de pareja. Comenzó a darme todo lo mismo. Me lamentaba no poder llevar una vida normal como el resto”, recuerda.

Comenzó una terapia junto a su madre. Le descubrieron un trastorno obsesivo compulsivo. Se dio cuenta que había ciertos rituales que repetía: apretar las llaves del agua y cerrar reiteradamente la puerta de su casa. “Yo pensaba que eran mañas. La doctora que me empezó a tratar no sólo me recetaba medicamentos, sino que también me explicaba cómo funcionaba fisiológicamente. Poco a poco comencé a entender de qué se trataba, pero aún seguía confundido”.

En el año 2014 ya no aguantaba más y decidió abandonar el tratamiento. Lo cortó de raíz y comenzó a tomar yerbas medicinales. El repentino cambio le provocó mareos, dolores de cabeza y náuseas. “Sentía que estaba en un limbo -recuerda- no daba más, podía pasar cualquier cosa”.

En diciembre de ese año llegó a visitarlo un primo del sur que se había transformado en machi. En cuanto su familiar lo vio, comenzó a abrazarlo y hacerle cariño. “Vengo a ayudarte”, le dijo. Luego le comentó que desde hacía muchos años sentía que a él le pasaba algo y que si quería sanarse tenía que obedecerle.

Le recomendó un trabajo sicológico, físico y espiritual. “Me dijo que no me vistiera más de negro, que usara colores más vivos, que me preocupara de proporcionarme inyecciones diarias de humor y que abandonara el círculo político de los derechos humanos por un tiempo. Me dio a entender que mi madre y yo estábamos en una simbiosis que era un circulo vicioso”.

Antes de marcharse el machi le dijo “cuando tú te sanes, comenzarás a sanar a otras personas”. El mensaje le pareció un tanto críptico, pero con el tiempo lo comenzó a descifrar. Las recomendaciones comenzaron a tener efectos y lentamente se comenzó a sentir mejor. Incluso logró entender, sin angustia, lo que su doctora intentó desentrañar. “Cuando cerraba las llaves compulsivamente, intentaba controlar situaciones que jamás pude manejar cuando pequeño. Yo tenía 26 días de vida cuando murió mi padre. No tenía de qué culparme”, reflexiona.

Una parte medular del proceso de sanación ocurrió cuando un abogado lo invitó a participar en una acción judicial. Un acto que tuvo un fuerte componente simbólico. El 11 de septiembre del año 2013, 40 años después del golpe militar, Juan Carlos Chávez interpuso la primera querella criminal contra Agustín Edwards como autor intelectual del delito de homicidio, en favor de los 119 muertos en la Operación Colombo, entre ellos su padre. “Me sentí más liberado y que en cierta forma hacía justicia por mi viejo y por todos aquellos que no se pudieron defender en su momento”.

“Agustín Edwards representa el mal que dirige todo, pero que nadie ve. Me atrevo a decir que fue peor que Pinochet. Los milicos hicieron el trabajo sucio y los civiles que apoyaron la dictadura son los Pilatos que se lavaron las manos y que finalmente planificaron todo”.

Para el hijo de Ismael Chávez la querella cerró un ciclo en su vida. “Sentí que se cerró algo, pero que se abrió otra cosa mejor con una nueva perspectiva. Lo más importante es el tema espiritual, porque sin ese camino de sanación nada tiene sentido”.

La acción judicial en contra del magnate de la prensa finalmente no prosperó, aunque el quinto Agustín tuvo que declarar en tribunales. Juan Carlos Chávez comenzó a estudiar el año pasado medicina neuropática. Los designios de su primo se estaban cumpliendo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario